Perhutanan sosial di Indonesia terus berkembang sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Diperkenalkan sejak tahun 1999, program ini memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara, dengan target alokasi seluas 12,7 juta hektare.

Kampung Cipeteuy di Sukabumi, yang berada di wilayah penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak, menjadi salah satu contoh sukses penerapan perhutanan sosial. Sejak 2006, warga desa aktif menjaga hutan sekaligus mengembangkan sumber penghidupan alternatif secara berkelanjutan.

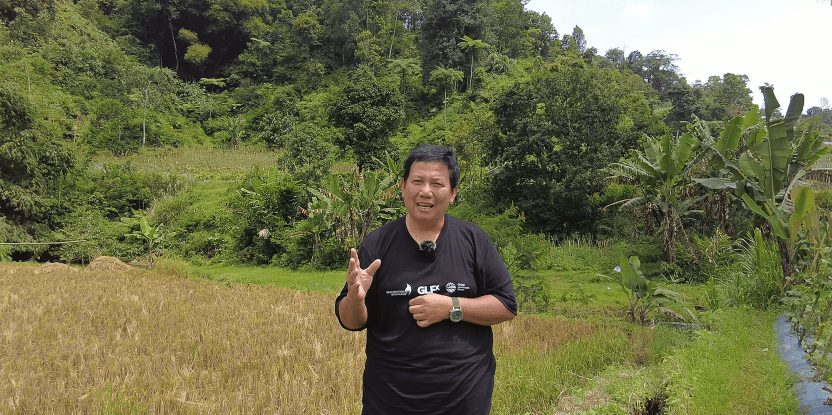

Pada Maret 2025, CIFOR–ICRAF bersama Global Landscapes Forum (GLF) menggelar kegiatan Community & Action Exchange di Kampung Cipeteuy. Dalam kegiatan ini, Kabar Hutan berkesempatan mewawancarai Bambang Supriyanto, tokoh kunci dalam pengembangan perhutanan sosial di Indonesia.

Sebagai mantan Dirjen Perhutanan Sosial, Bambang menekankan pentingnya kemitraan konservasi yakni kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat berbasis kepercayaan dan kepemilikan bersama terhadap sumber daya hutan.

T: Bagaimana agar kegiatan konservasi dan penghidupan masyarakat dapat berjalan berdampingan?

J: Caranya adalah dengan menggabungkan energi masyarakat dalam tujuan konservasi melalui pendekatan kemitraan konservasi. Hal ini dapat dilakukan melalui interaksi yang bersifat kolaboratif. Kolaborasi berarti membangun tujuan bersama untuk menjaga keanekaragaman hayati, dengan melibatkan dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

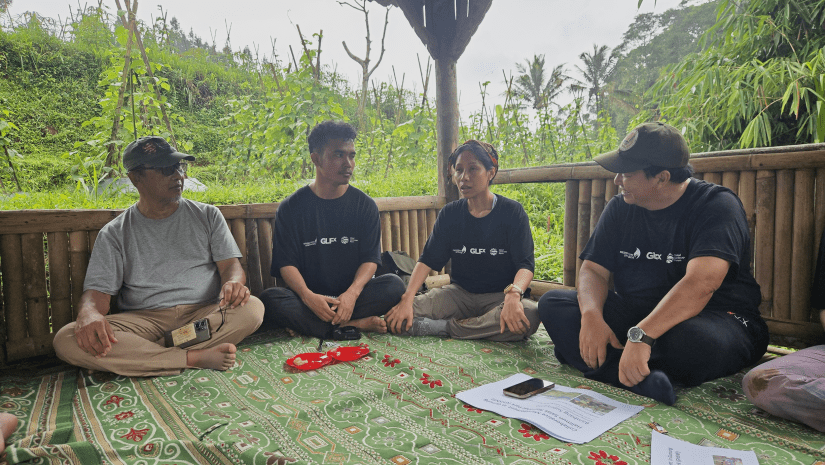

Bambang Supriyanto berdsikusi dengan para peserta Community & Action Exchange di Kampung Cipeteuy. Foto oleh Anggrita / GLF

T: Apa langkah konkret untuk membangun kolaborasi dengan masyarakat?

J: Salah satu langkahnya adalah melalui instrumen perencanaan yang dikenal sebagai collaborative management dan land use by consensus. Melalui pendekatan ini, masyarakat dan pengelola kawasan duduk bersama untuk menyepakati ruang-ruang mana yang dilindungi untuk tujuan konservasi spesies kunci (flagship species), dan mana yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

T: Bagaimana proses transformasi hubungan antara masyarakat dan kawasan konservasi dapat dilakukan?

J: Transformasi tersebut dapat dilakukan melalui tiga aspek utama yaitu Tata kelola kelembagaan, Tata kelola hutan dan Tata kelola ekonomi.

Dalam hal tata kelola masyarakat, interaksi antara Balai Taman Nasional dan warga dilakukan melalui fasilitasi dan pendekatan yang intensif kepada tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Dari proses ini, kemudian terbentuk kelompok tani hutan, yang menjadi wadah partisipatif masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

T: Bagaimana proses penentuan area mana saja yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan?

J: Setelah kelompok tani hutan terbentuk dan disepakati, langkah selanjutnya adalah melakukan observasi lapangan secara partisipatif. Proses ini bertujuan untuk memetakan dan menyepakati ruang-ruang untuk konservasi dan ruang-ruang untuk penghidupan. Misalnya Zona inti, Zona rimba, Zona pemanfaatan tradisional dan Zona rehabilitasi.

Keberhasilan dari pendekatan ini sangat bergantung pada rasa saling percaya. Kepercayaan bahwa pemerintah, melalui perencanaan pengelolaan dan zonasi, menjamin masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam. Kawasan tetap terlindungi, sementara masyarakat dapat memperoleh penghidupan dari kegiatan seperti ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

T: Apa saja tantangan dan modal utama dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan taman nasional?

J: Tantangannya tentu beragam karena setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekologi yang berbeda. Namun, modal sosial menjadi kunci. Ini mencakup Kepemimpinan lokal yang kuat, jaringan kerja yang solid, kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Dengan modal tersebut, dan jika komunikasi dengan pengelola taman nasional berjalan baik, tujuan restorasi ekosistem dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

T: Pemerintah saat ini menggunakan program perhutanan sosial untuk mendorong kemitraan dengan masyarakat. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut?

J: Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan oleh kelompok tani hutan atau masyarakat hukum adat, dengan mendapatkan akses legal untuk mengelola hutan negara atau hutan adat. Prinsip dasarnya adalah keseimbangan antara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Perhutanan sosial mencakup berbagai skema, seperti Hutan desa, Hutan kemasyarakatan, Hutan tanaman rakyat, Kemitraan kehutanan dan Hutan adat.

Dalam hal ini, kemitraan konservasi merupakan bagian dari skema kemitraan kehutanan, yang bertujuan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan lestari, termasuk perlindungan flora dan fauna di dalamnya.

Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cifor-icraf.org